Tigridia pavonia / Oceloxóchitl, flor de tigre

La flor que despierta al sol

Tan solo un día. Así de breve es la vida de cada flor de la Tigridia pavonia. Pero su paso fugaz por el paisaje no pasa desapercibido: su explosión de color y textura recuerda a la piel de un jaguar, y su presencia anuncia el pulso de la temporada de lluvias en los campos de México.

Originaria de Mesoamérica, esta especie herbácea bulbosa forma parte de los paisajes culturales y ecológicos del centro y sur del país. Ha sido cultivada desde tiempos prehispánicos, no solo por su belleza, sino también por su raíz comestible.

Ficha descriptiva

Nombre común: Flor de tigre, oceloxóchitl, azucena tigre, lirio cacomite, tiger flower, Mexican shellflower

Nombre científico: Tigridia pavonia (L.f.) DC.

Familia: Iridaceae

Color representativo: PANTONE® 1788 C (Rojo jaguar), 165 C (Naranja volcán), 123 C (Amarillo cempoal)

Tipo de planta: Planta herbácea bulbosa de ciclo perenne

Altura: 30 a 60 cm

Hojas: Lineares, acanaladas, similares a las del maíz

Flores: Tres tépalos externos grandes (rojo a naranja intenso) y tres internos más pequeños, con manchas púrpura sobre fondo amarillo

Floración: Verano (principalmente junio-agosto)

Bulbo: Tunicado, globoso, de color marrón claro a oscuro

Hábitat natural: Crece de forma silvestre en pastizales, laderas abiertas, zonas de matorral y bosques claros entre los 1,800 y 3,000 m s.n.m., especialmente en suelos bien drenados de origen volcánico

Preferencia de sol: Prefiere ubicaciones con sol directo durante varias horas al día. Puede tolerar sombra ligera, pero florece mejor con luz plena

Riego: Durante su periodo activo (primavera-verano), requiere riego moderado y constante. En su etapa de reposo (otoño-invierno), debe mantenerse seca para evitar la pudrición del bulbo

Distribución y habitat

Tigridia pavonia crece de forma silvestre en pastizales, laderas y zonas de matorral abierto entre los 1,800 y 3,000 m s.n.m., sobre suelos bien drenados. Se distribuye desde México hasta Guatemala, con gran presencia en los estados de Estado de México, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Veracruz .

Es una planta adaptada a los ciclos estacionales: brota con las lluvias y desaparece con el frío, protegiéndose bajo tierra a través de su bulbo.

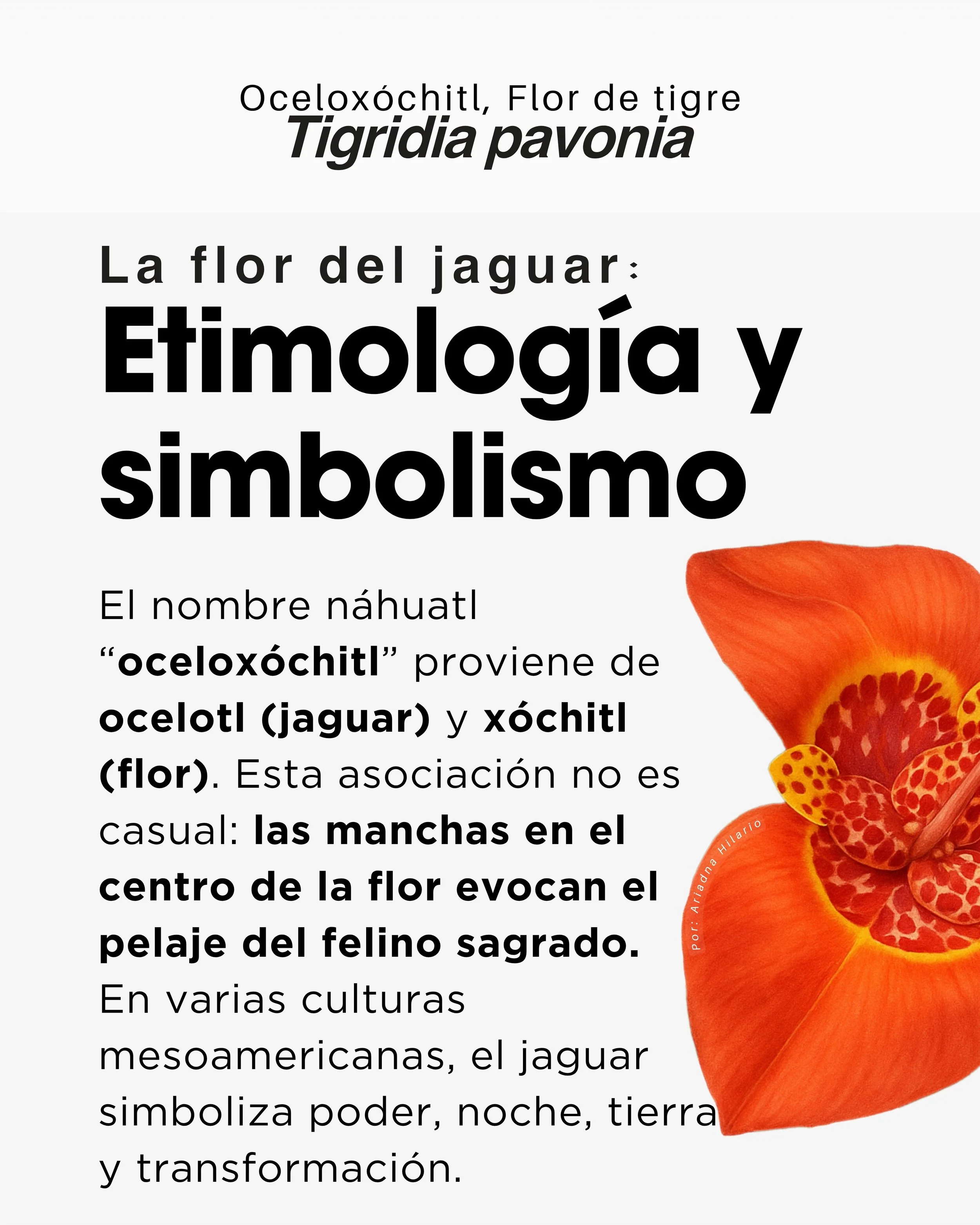

Etimología y simbolismo: la flor del jaguar

El nombre náhuatl “oceloxóchitl” proviene de ocelotl (jaguar) y xóchitl (flor). Esta asociación no es casual: las manchas en el centro de la flor evocan el pelaje del felino sagrado. En varias culturas mesoamericanas, el jaguar simboliza poder, noche, tierra y transformación.

En algunos relatos etnobotánicos, se le relaciona con rituales y usos ceremoniales, además de su valor ornamental.

Usos tradicionales y actuales

Alimenticio: Los bulbos eran consumidos cocidos, al vapor o en tamales por grupos originarios.

Ornamental: Cultivada por su floración llamativa, actualmente se comercializa como planta de jardín y se reproduce fácilmente por bulbos.

Medicinal (uso anecdótico): Algunas fuentes mencionan usos digestivos y antiinflamatorios, aunque no hay estudios clínicos concluyentes.

Comparativa con otras especies del género Tigridia

El género Tigridia, endémico de Mesoamérica, cuenta con alrededor de 30 a 40 especies aceptadas, muchas de ellas con distribución restringida o hábitats específicos. Aquí algunos ejemplos comparativos:

Tigridia pavonia: La más ampliamente distribuida y cultivada; gran variedad de colores

Tigridia mexicana: Flor más pequeña, tonos más apagados, hábitats más secos

Tigridia vanhouttei: Tépalos más estrechos y alargados; coloración púrpura uniforme

Tigridia orthantha: Flor más pálida, sin manchas internas prominentes

Tigridia durangensis: Endémica de Durango, floración más tardía y hábitat de alta montaña

Tigridia multiflora: Produce varias flores por escapo, más pequeñas y delicadas

Tigridia pavonia se distingue por su mayor tamaño floral, paleta de colores vibrantes y frecuencia de aparición, tanto en estado silvestre como en cultivo. Esto la ha posicionado como la especie tipo y la más representativa del género a nivel ornamental y cultural.

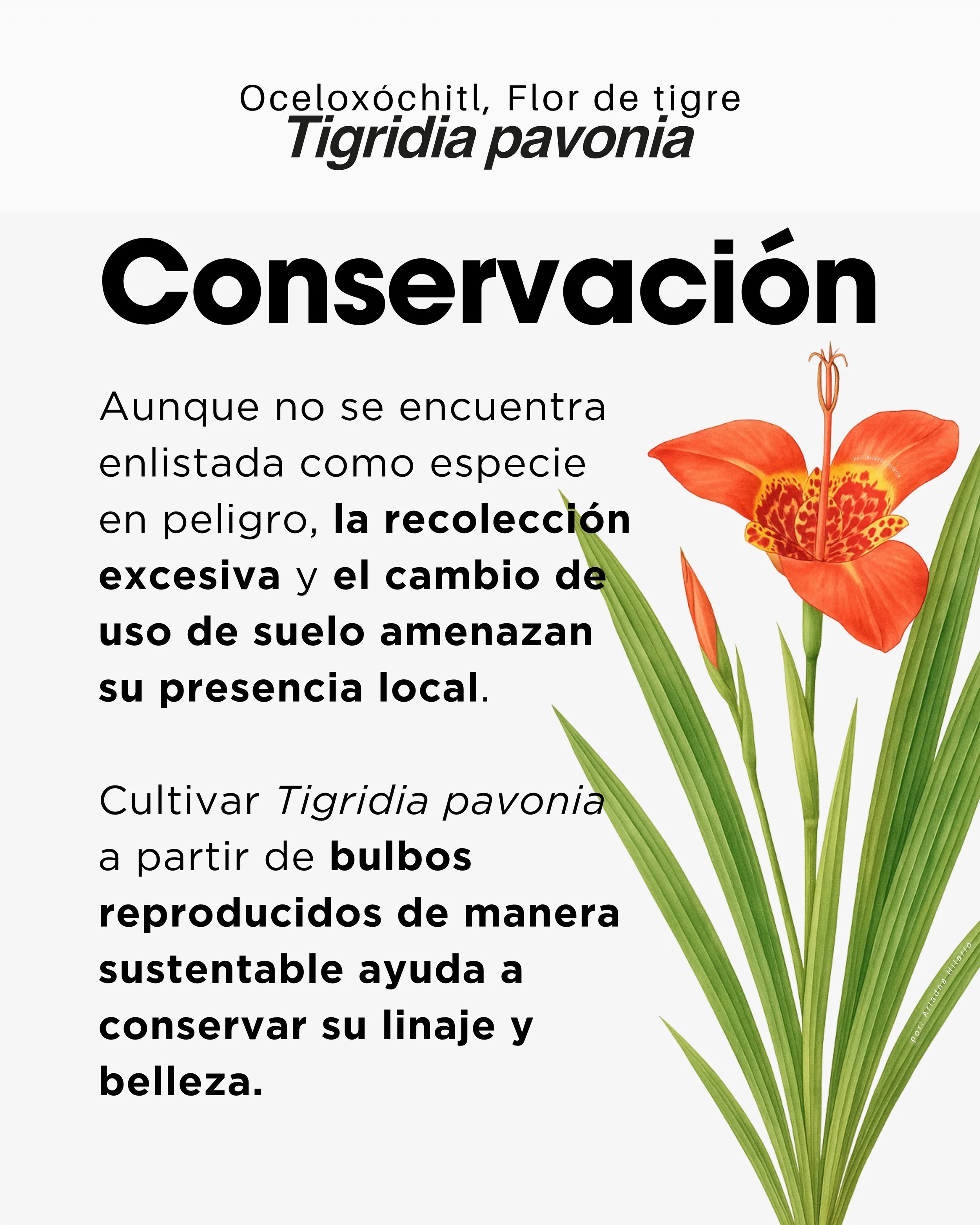

Conservación y cultivo responsable

Aunque no se encuentra enlistada como especie en peligro, la recolección excesiva y el cambio de uso de suelo amenazan su presencia local. Cultivar Tigridia pavonia a partir de bulbos reproducidos de manera sustentable ayuda a conservar su linaje y belleza.

Paleta natural — Inspirada en sus flores

La flor de Tigridia pavonia parece pintada a mano por la misma tierra volcánica que la vio nacer. Su estructura trilobulada, con pétalos externos grandes y pétalos internos más pequeños y moteados, crea una composición cromática única, que oscila entre lo radiante, lo contrastante y lo simbólico.

Rojo jaguar: Inspirado en los tépalos externos más intensos.

– Equivalente Pantone: 1788 CNaranja volcán: Presente en las transiciones del centro hacia los bordes.

– Equivalente Pantone: 165 CAmarillo cempoal: Tono base del tépalo interno, donde aparecen las manchas.

– Equivalente Pantone: 123 CMagenta obsidiana: Manchas moteadas circulares o irregulares en el interior de la flor.

– Equivalente Pantone: 7425 CVerde milpa: Representa el color de las hojas largas, acanaladas, y el tallo.

– Equivalente Pantone: 7742 C

¿Por qué incluirla en proyectos de paisaje?

La Tigridia pavonia nos recuerda que hay flores que, aun siendo breves, pueden dejar huella en la memoria colectiva. Cultivarla, observarla o simplemente detenernos a mirarla por un instante, es también una forma de resistencia: conservar lo que aún florece libre en nuestra tierra.

Si deseas usar esta especie en tus proyectos paisajísticos o artísticos, recuerda hacerlo con respeto a su temporalidad y origen.

“Una joya ancestral que florece solo un día, pero deja una impresión para siempre.”

Fuentes y Bibliografía:

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA). 2016. La biodiversidad en la Ciudad de México. CONABIO/SEDEMA. México.

Mera-Rodríguez, D. et al. (2017). Diversity and pollination of Iridaceae in central Mexico. Botanical Journal of the Linnean Society, 185(3), 389–403.

Rzedowski, J. (2006). Vegetación de México. CONABIO.

Bye, R., Linares, E. (1995). Los pueblos indígenas de México y sus plantas: etnobotánica y conservación. Instituto de Biología, UNAM.

García-Mendoza, A. et al. (2004). Guía botánica del Valle de México. Instituto de Biología, UNAM.

Observación directa y experiencia de campo (EA Paisaje, 2024–2025).

Instagram:

Autora:

Diseño urbano sostenible: Promover y transformar ciudades para el futuro.